(※イメージ画像)

(※イメージ画像)

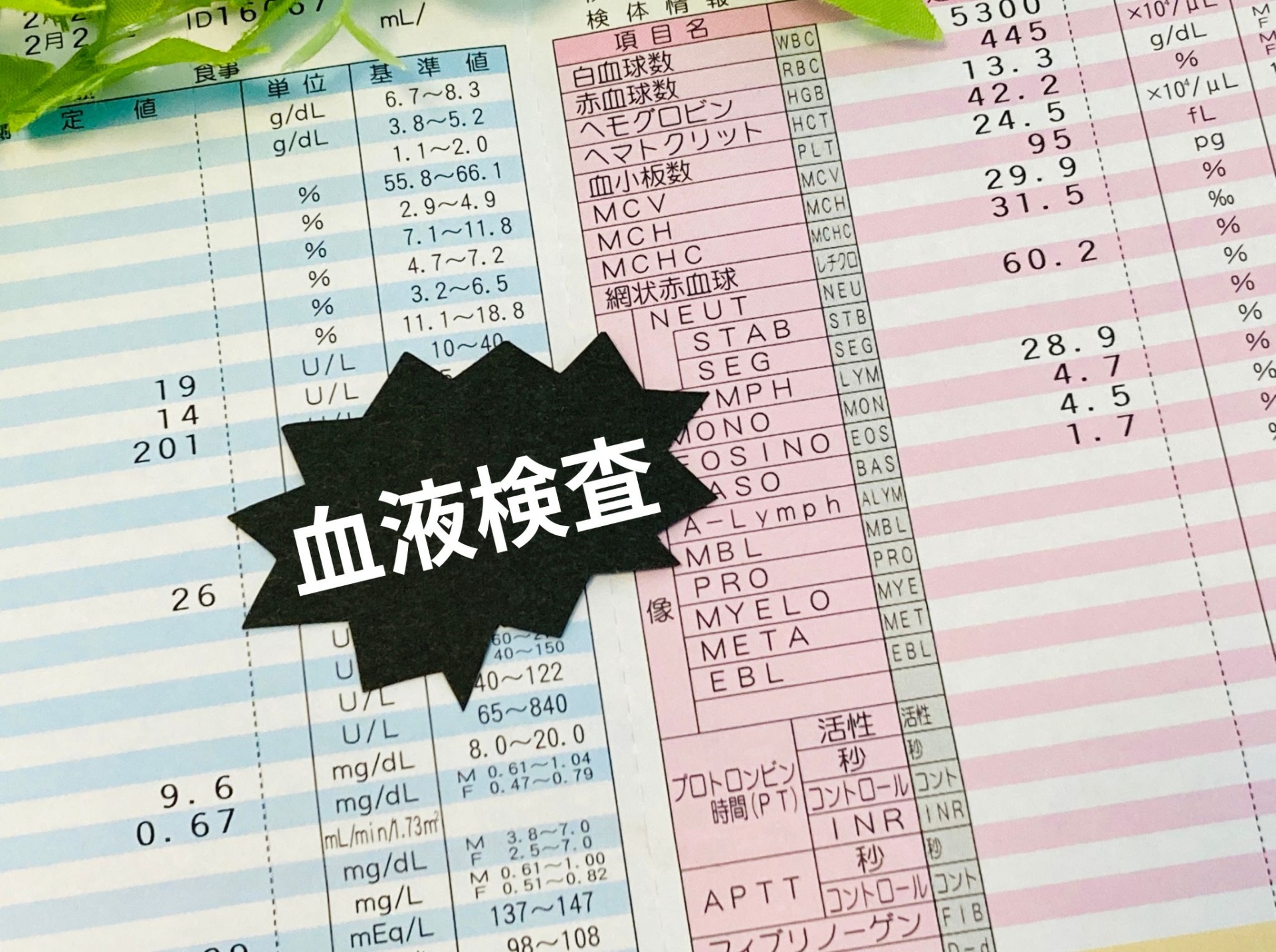

健康診断で目にする「検査値」には、体の状態を知るための重要な情報が詰まっています。

しかし、基準値を少しでも外れると「異常」と感じて不安になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、検査値の正しい読み方や、単なる数値の上下にとらわれず全体を見て考えるコツをわかりやすく解説します。

血液検査や尿検査など、日常的に受ける検査結果を理解することで、自分の健康を主体的に守る力が身につきます。

検査値の基本的な見方とは

検査値とは、血液や尿などを採取し、成分や状態を数値で表したものです。

これらの数値は「基準値」と呼ばれる範囲と比較され、「正常」か「異常」かを判断します。

ただし、基準値とは「健康な人のおおよその範囲」であり、万人に当てはまる絶対的な指標ではありません。

年齢・性別・生活習慣などにより個人差があり、必ずしも基準値から外れている=病気とは限らないのです。

例えば白血球数が高くても、風邪のひき始めやストレス反応で一時的に上昇している可能性もあります。

大切なのは、「数値の意味」と「全体のバランス」を知ることです。

異常値=病気とは限らない理由

検査値が基準値を外れていても、すぐに病気と結びつけるのは危険です。

たとえば肝機能を示すASTやALTの値が少し高いだけなら、前日に脂っこい食事をした影響ということもあります。

また、女性ではホルモンバランスの変化が検査値に影響を与えるケースも少なくありません。

検査は「瞬間のスナップショット」であり、体の状態を完全に表しているわけではないのです。

そのため、医師は総合的に複数の項目を見て判断します。

私たちも、ひとつの数値に一喜一憂せず、体調や自覚症状と照らし合わせて考える姿勢が求められます。

(※イメージ画像)

よく見る検査項目とその意味

血液検査でよく登場する項目には、赤血球(RBC)、白血球(WBC)、ヘモグロビン(Hb)、血小板(PLT)などがあります。

これらはそれぞれ酸素運搬能力、免疫力、貧血や出血傾向の有無を示しています。

たとえばヘモグロビンの値が低い場合は、鉄不足による貧血が疑われます。

また、肝臓の状態を見るAST・ALT、腎臓の機能を示すクレアチニン(Cre)、尿酸(UA)なども重要な指標です。

他にも中性脂肪やHDL/LDLコレステロール、血糖値など、生活習慣病と深く関わる項目も多く含まれています。

こうした指標を総合的に読み取ることで、自分に合った予防策や生活改善のヒントが得られるのです。

検査値をどう活かす?生活への応用

検査結果は「健康管理の地図」のようなものです。

定期的に検査を受けることで、自分の体の傾向を把握でき、生活習慣の改善点が見えてきます。

たとえば血糖値が少し高めなら、食事の糖質量や運動習慣を見直すきっかけになりますし、コレステロールが高いなら脂質の摂取バランスを意識するようになります。

また、毎年のデータを比較することで、わずかな変化にも気づけるようになります。

「なんとなく不安」から「自分で管理できる安心」へ。

検査値を読み解く力は、自分の健康を守る大きな武器になります。

コメント