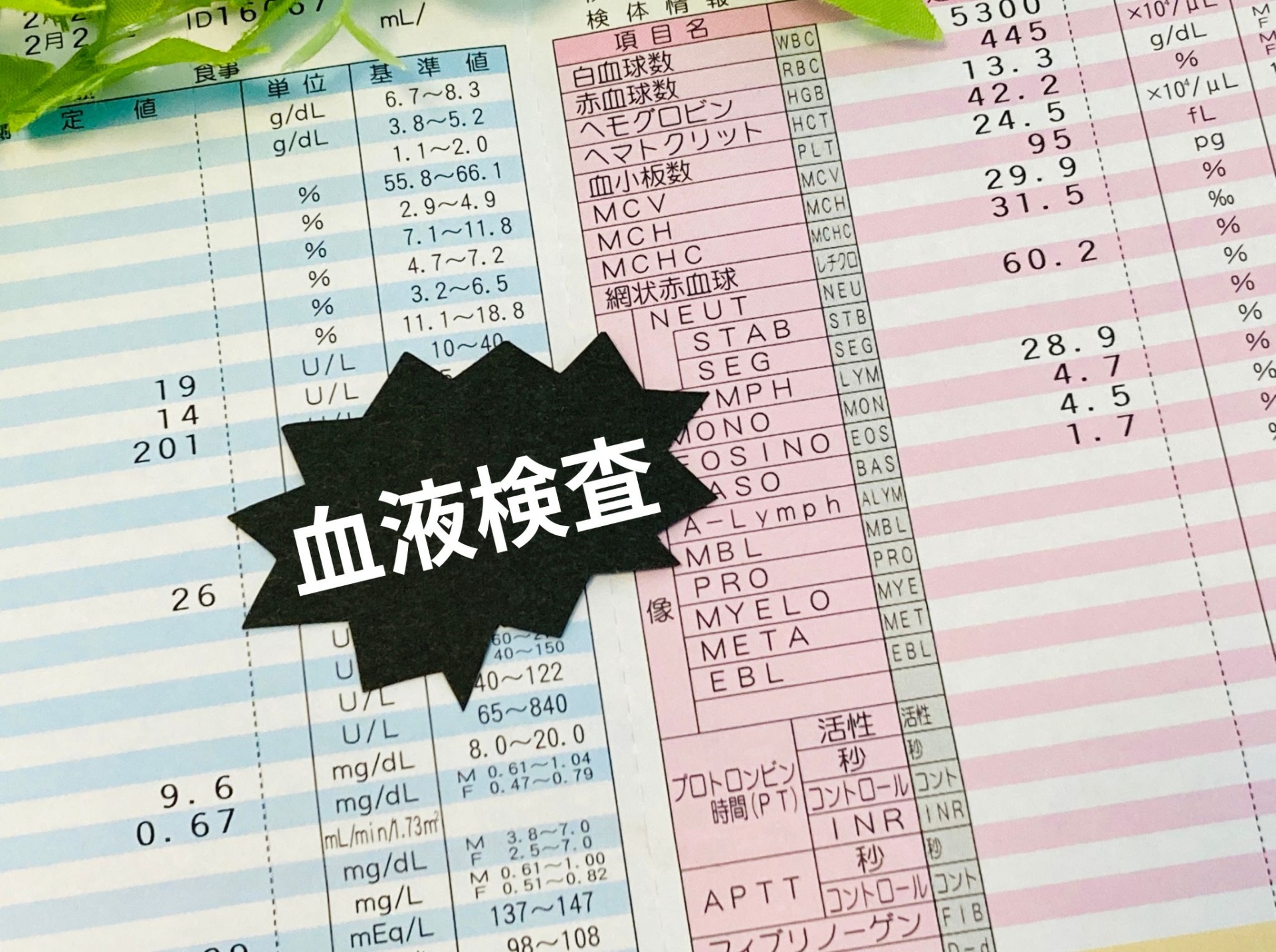

(※イメージ画像)

健康診断を受けた後、「要注意」や「要再検査」といった結果を見て不安になる方は多いものです。

しかし、検査結果の「数値」には意味があり、体からのサインを読み取るチャンスでもあります。

この記事では、健康診断でよく見かける検査値の意味や、異常値が示すリスク、改善のための生活習慣について詳しく解説します。

数値の意味を正しく理解して、自分自身の健康管理に役立てましょう。

健康診断の目的と検査項目の基本

健康診断は、病気の早期発見や予防を目的に行われます。

主な項目には、血液検査、尿検査、血圧、心電図、胸部レントゲンなどが含まれます。

特に生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)の兆候を見逃さないことが重要です。

よくある検査値と基準値の意味

健康診断では、さまざまな数値が並んでいます。たとえば:

-

血糖値(空腹時血糖・HbA1c):糖尿病リスク

-

血圧:高血圧や動脈硬化の指標

-

中性脂肪・HDL・LDLコレステロール:脂質異常症の判断材料

-

AST・ALT(肝機能):肝臓の状態を把握

-

クレアチニン・尿酸(腎機能):腎臓や痛風リスクの確認

基準値はあくまで参考値であり、年齢や体質により多少の差異があります。

(※イメージ画像)

検査値の異常が示すリスクとは?

検査値が基準より外れていたからといって、すぐに病気と断定されるわけではありません。

ただし、以下のようなリスクが考えられます:

-

高血糖 → 糖尿病・網膜症・神経障害

-

高血圧 → 脳卒中・心筋梗塞

-

高LDLコレステロール → 動脈硬化

-

高尿酸値 → 痛風

検査値の「組み合わせ」や「推移」もリスク判断において重要です。

検査値を改善するための生活習慣

多くの検査値は生活習慣の改善によって正常化が可能です。

-

食事:バランスの良い和食中心、塩分や糖質の控えめ

-

運動:週3〜5回、30分程度の有酸素運動

-

睡眠:質の良い睡眠を毎晩6〜7時間

-

禁煙・節酒:特に喫煙は全ての数値に悪影響を及ぼします

無理のない範囲で継続することが改善の鍵です。

検査値の推移をどう活かすか

1回だけの健康診断ではなく、毎年の数値の推移を見ることで自分の体調変化に気づきやすくなります。

たとえば「前年よりも少し悪化している」ことに早く気づけば、大きな病気を未然に防げます。

検査結果は放置せず、医師と相談しながら次のアクションにつなげることが重要です。

コメント